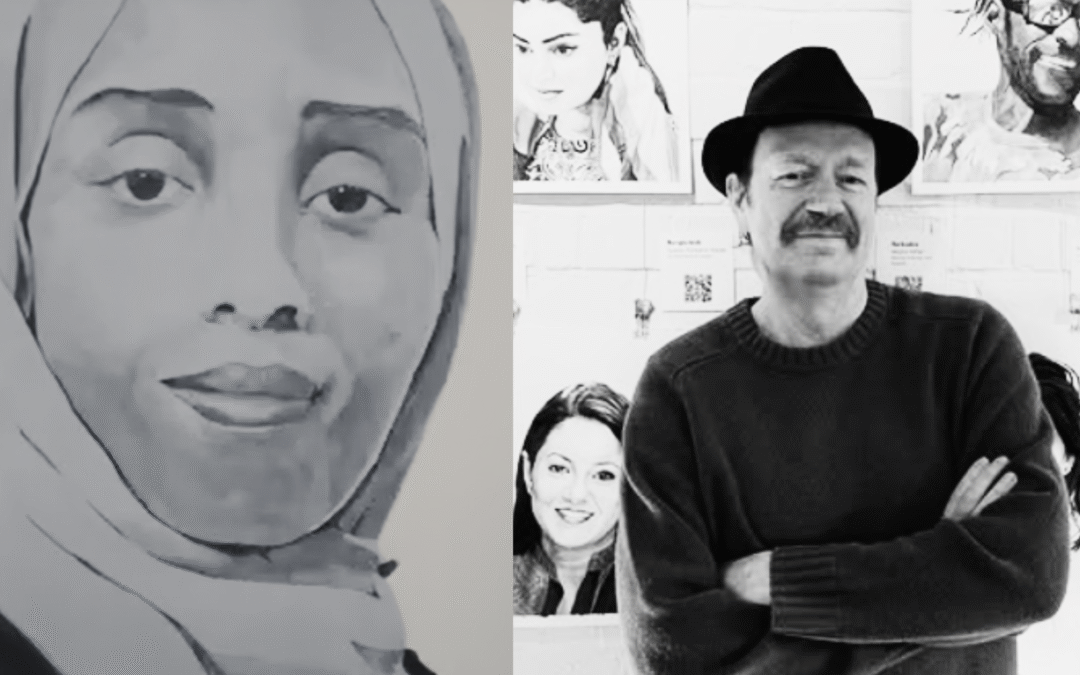

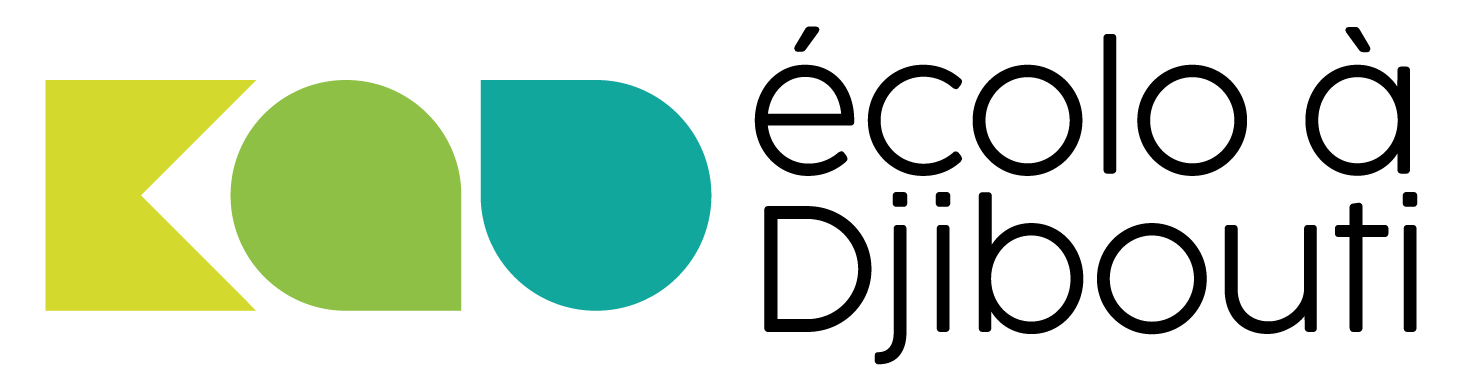

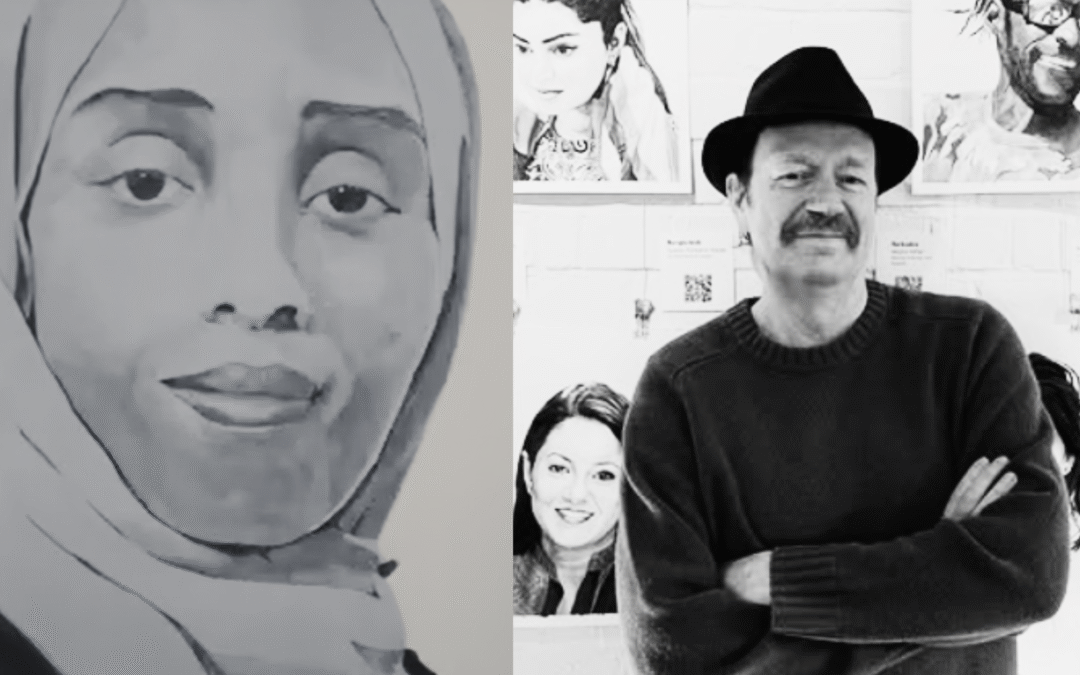

par Amina Idan Paul | Mai 15, 2025 | A la rencontre de, Activisme

Il est des projets qui nous rappellent pourquoi nous nous battons. Qui nous relient au monde. Qui nous disent que, malgré les frontières, les différences de langue, de culture ou de moyens, nous sommes unis par des engagements communs. Le Global Portrait Project,...

par Amina Idan Paul | Juin 8, 2024 | Activisme, Environnement

En célébration de la Journée mondiale de l’environnement, l’association Ecolo à Djibouti a procédé à une plantation d’arbres dans la cour de l’Observatoire Régional de Recherche pour le Climat (ORREC). L’événement, tenu le jeudi 6 juin...

par Amina Idan Paul | Mai 19, 2024 | Activisme, Éducation

« Gardons les mains dans la terre et le cœur connecté à la nature » : telle était la philosophie incarnée lors de ce deuxième atelier « Mon Potager à Djibouti ». Pourquoi ? Parce qu’il a eu lieu au cœur même du poumon vert de la ville, dans les jardins...

par Amina Idan Paul | Avr 19, 2022 | Activisme

Il est 7 heures du matin, le thermomètre grimpe tranquillement. Dans le quartier centre de la ville, un petit groupe s’est constitué. Non, ils ne sont pas venus profiter du soleil : ils s’apprêtent plutôt à rénover la façade d’un mur de la ville, situé devant le...

par Amina Idan Paul | Jan 30, 2022 | Activisme

C’est un fait, la ville de demain va de pair avec le développement durable. Pourquoi ? Parce que nos modes de vie actuels sont responsables de la dégradation de notre environnement. Il devient alors nécessaire de prendre en compte l’aspect environnemental dans le...

par Amina Idan Paul | Jan 30, 2022 | Activisme

Le monde connait actuellement une crise écologique inquiétante et ce n’est plus un secret pour personne. Néanmoins la question qui revient souvent dans les débats est de savoir qui doit agir en priorité ? Est-ce que nos initiatives seules suffiront à faire la...